Новое исследование по истории азербайджанской эмиграции

Айдын Балаев

доктор исторических наук

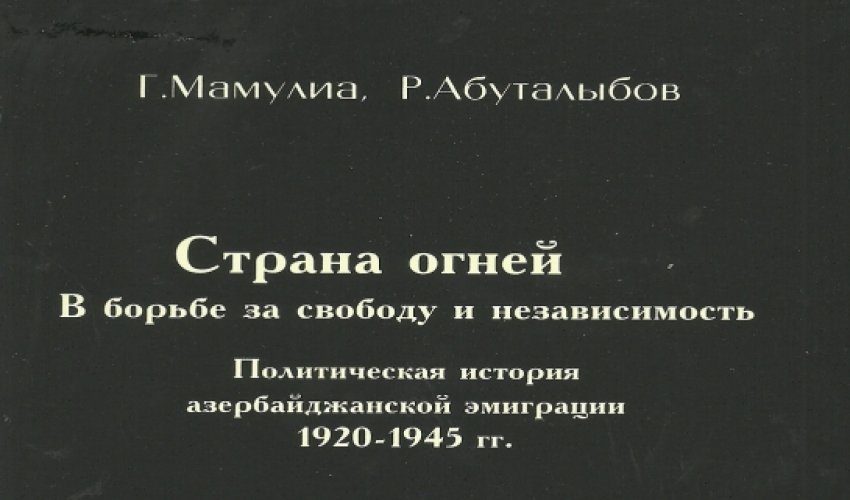

В издательстве «CBS» вышла из печати совместная работа Георгия Мамулиа и Рамиза Абуталыбова– «Страна Огней в борьбе за свободу и независимость. Политическая история азербайджанской эмиграции. 1920-1945». Книга посвящена одной из наиболее слабо изученных проблем отечественной истории, деятельности азербайджанской политэмиграции в период между двумя мировыми войнами. Данный период, несомненно, является пиком деятельности азербайджанской, и в целом, кавказской политэмиграции, поскольку после завершения Второй мировой войны эмигрантское движение постепенно начинает ослабевать, и в конечном итоге, окончательно затухает.

Отдавая должное всем предыдущим исследователям данной проблемы, все же следует признать тот очевидный факт, что их работы давали лишь фрагментарное представление об отдельных эпизодах борьбы азербайджанских политэмигрантов за восстановление утраченной в результате русской оккупации в апреле 1920 года независимости Азербайджана. В этом отношении авторы данной работы фактически впервые в отечественной историографии предприняли попытку комплексного анализа и исследования процесса создания предпосылок, а также становления и развития азербайджанской политэмиграции в 1920-1945 гг. К тому же, авторами впервые использованы и введены в научный оборот материалы личных архивов Г. Баммата, П. Мюлена, Г. фон Менде и Дж. Хоффмана.

Необходимо подчеркнуть, что Г. Мамулиа и Р. Абуталыбову удалось добиться своей цели и создать полномасштабную и целостную картину деятельности азербайджанской политэмиграции в 1920-1945 гг. В немалой степени этому способствовало то обстоятельство, что для написания своего труда авторы использовали огромное количество фактического материала из архивов Франции, Грузии, Польши, России и других стран мира. Причем подавляющее большинство этих материалов впервые вводится в научный оборот.

Фактически впервые в работе Г. Мамулиа и Р. Абуталыбова объектом монографического исследования стали политические факторы, обусловившие формирование эмигрантского движения, основные этапы развития и причины внутренней дифференциации азербайджанской политэмиграции, программные, организационные, тактико-стратегические основы деятельности различных течений, участвовавших в освободительной борьбе и их концептуальные воззрения; взаимодействие и степень разногласий между основными течениями эмигрантского движения; роль и место азербайджанской политэмиграции в освободительной борьбе кавказских и всех нерусских народов советской империи.

Ценность работы Г. Мамулиа и Р. Абуталыбова, прежде всего, заключается в том, что азербайджанская эмиграция в ней исследуется как составная часть кавказской эмиграции в контексте общемировых процессов того периода. Подобный подход позволяет авторам избежать провинциализма и ограниченности, характерных для значительной части работ отечественных историков постсоветского периода. Даже карабахский конфликт наши доморощенные «историки» умудрились превратить в армяно-азербайджанское противостояние. Хотя любому здравомыслящему человеку понятно, что карабахский, как и абхазский и южноосетинский конфликты, являются составной частью более глобального противостояния крупных мировых игроков в регионе.

В этом контексте очень важно, что красной нитью через всю книгу проходит мысль о том, что направление и тональность борьбы азербайджанской, как и кавказской эмиграции определялись общемировыми тенденциями, в соответствии с которыми руководители эмигрантского движения определяли стратегию и тактику своей деятельности.

Значимость исследования Г. Мамулиа и Р. Абуталыбова заключается также в том, что в нем достаточно подробно раскрывается сущность идеи Кавказской Конфедерации, и под различными ракурсами освещается борьба азербайджанских и кавказских политэмигрантов за реализацию этой идеи.

Безусловно, на фоне нынешней ситуации на Кавказе, в частности, в его южной части, где имеются неразрешенные конфликты между различными кавказскими народами, идея Кавказской Конфедерации кое-кому может показаться несбыточной мечтой. Однако, при этом не следует забывать, что все эти конфликты на Кавказе спровоцированы и ловко управляются Кремлем, который прекрасно осознает, что единство кавказцев является концом его доминирования в регионе.

В этом отношении довольно примечательным является письмо одного из авторов и последовательных сторонников идеи Кавказской Конфедерации А.М. Топчибаши М.Э. Расулзаде от 18 августа 1924 года. В нем А.М. Топчибаши особо отмечал необходимость достижения солидарности кавказских народов, «о взаимной вражде и розни которых большевики и вообще русские не перестают распространять всякие небылицы, желая тем подчеркнуть, что эти народы без них всегда будут друг друга резать!..»

Именно данное обстоятельство, а также последние события на постсоветском пространстве, продиктованные явным усилением неоимперской паранойи у кремлевского руководства, делают еще более актуальным идею кавказского единства, поскольку от ее реализации зависит дальнейшая судьба всего Кавказа.

И как свидетельствуют приведенные в книге многочисленные факты, лидеры кавказской, в том числе азербайджанской эмиграции 20-30-х гг. прошлого столетия прекрасно понимали, что осуществление идеи Кавказской Конфедерации является вопросом жизни и смерти для всех без исключения народов региона. Не случайно, что все они, независимо от своих политических убеждений, идеологических воззрений и внешнеполитической ориентации, горячо ратовали за идею кавказского единства, видя в ней гарантию свободного и независимого существования всего региона.

Впрочем, и в то время нередко можно было слышать и голоса некоторых людей, еще не успевших сойти с туманных облаков романтизма на суровую почву жестокой реальности, упрекающих сторонников идеи Кавказской Конфедерации в «отступлении от тюркизма» и отказе от стратегического партнерства с Турцией. Имея в виду именно этих горе-патриотов, М.Э. Расулзаде еще в середине 30-х гг. прошлого столетия подчеркивал, что «для сохранения Азербайджана в лоне общетюркской культуры нет более верного способа, как изгнание России из Кавказа; а оно возможно только при одном случае - если все народы Кавказа будут вместе».

Следует отметить, что Г. Мамулиа и Р. Абуталыбову в своем исследовании удалось избежать еще одного серьезного недостатка, характерного для отечественной историографии постсоветского периода. Если в советской историографии доминировала фальсифицирующее направление в освещении истории освободительной борьбы азербайджанского народа, в том числе деятельности азербайджанской политэмиграции, то после развала СССР и приобретения Азербайджаном независимости, наши историки кинулись в другую крайность. Начался процесс тотальной идеализации истории национально-освободительного движения Азербайджана, создания идиллических образов национальных лидеров того периода, не имеющих ничего общего с исторической реальностью, отрицание самого факта наличия в их взаимоотношениях каких-либо серьезных противоречий и т.д.

Между тем, изобличая домыслы советской историографии в отношении азербайджанской политэмиграции, нельзя в пылу полемики сбиваться на те же методы, какие в свое время использовали советские историки. К сожалению, азербайджанские авторы зачастую грешат этим, в результате чего, некоторые современные работы по истории национально-освободительной борьбы напоминают скорее художественные произведения в духе сказок Шехерезады, нежели серьезные научные изыскания.

Безусловно, нельзя сомневаться в преданности и любви к своей Родине абсолютного большинства политэмигрантов, как и в искренности их желания видеть азербайджанский народ свободным и независимым. Но одновременно не следует забывать, какое чудовище в лице советского режима противостояло им. Ведь тогда многим это чудовище казалось непобедимым, а они не побоялись бросить ему перчатку. Не удивительно, что в этой жестокой борьбе не у всех выдерживали нервы.

Кроме того, давали о себе знать не только политические и идеологические разногласия между отдельными деятелями эмиграции, но и простые человеческие слабости – зависть, амбиции, ревность, подозрительность и т.д. И этим умело пользовались советские спецслужбы, которые играли ключевую роль в обострении противоречий внутри азербайджанской политэмиграции.

Все эти причины разногласий между руководителями эмиграции достаточно подробно и объективно освещены в книге Г. Мамулиа и Р. Абуталыбова. Авторам исследования удалось создать целостную панораму деятельности азербайджанской политэмиграции во всем ее многообразии и противоречивости. При этом они предельно корректны и объективны в оценке тех или иных действий представителей различных течений азербайджанской эмиграции.

Следует отметить также важность обстоятельного исследования в книге незаслуженно забытых этапов новейшей истории Азербайджана. Речь идет о национально-освободительной борьбе 1941-1945 гг., и в частности, о факте сотрудничества азербайджанских эмигрантов с представителями Третьего Рейха.

К сожалению, в общественном мнении Азербайджана до сих пор доминирует, мягко говоря, неоднозначное отношение к этим представителям азербайджанской эмиграции. А азербайджанские легионеры, во время Второй мировой войны сражавшихся на стороне Германии против советских войск, для многих наших соотечественников, вообще, являются национал-предателями. Хотя подобное отношение к азербайджанским легионерам не выдерживает никакой критики, не говоря уже о том, оно противоречит элементарной логике. Ведь получается, что люди, воевавшие за советский режим, который несет прямую ответственность за многочисленные злодеяния против азербайджанского народа, автоматически становятся героями. А истинные патриоты, с оружием в руках боровшиеся против режима, виновного в гибели тысячи и тысячи азербайджанцев, в уничтожении цвета нации в ходе репрессий 30-х гг. являются предателями Родины?!

И это несмотря на то, что не германские национал-социалисты, а русские большевики организовывали мартовскую трагедию 1918 года, в ходе которой только в Баку было убито более 12 тыс. мирных азербайджанцев. Не германский национал-социализм, а русский большевизм уничтожив независимость Азербайджана в апреле 1920 года, через месяц потопил в крови гянджинское восстание. Сотни и сотни представителей Азербайджана, составлявших элиту национальной интеллигенции, истреблялись не в германских, а в советских концлагерях. И после всего этого, в нашем обществе еще находятся т.н. «азербайджанцы», упрекающие легионеров в служении Третьему Рейху.

Многочисленные факты, приведенные авторами в книге «Страна Огней в борьбе за свободу и независимость. Политическая история азербайджанской эмиграции. 1920-1945», полностью опровергают инсинуации некоторых авторов, обвинявших легионеров во всех смертных грехах. Они раскрывают истинные цели и стремления азербайджанских легионеров, которые являются национальной гордостью Азербайджана. Эти факты свидетельствуют о том, что азербайджанские легионеры, оставаясь истинными патриотами своей Родины, на фронтах Второй мировой войны сражались не за Третий Рейх, а за свободу и независимость Азербайджана. Они сражались против бича человечества – русского большевизма, который имеет такую же людоедскую сущность, как германский национал-социализм.

Говоря о причинах, побудивших азербайджанцев сражаться на стороне Третьего Рейха, А. Фаталибейли-Дудангинский впоследствии писал:

«Когда Сталин вместе с Гитлером делил Польшу, лишал независимости Балтийские страны, громил Финляндию, мы с затаенным дыханием ждали объявления войны СССР со стороны Англии, Франции, скандинавских и других европейских стран. Тогда мы были бы их естественными союзниками, как против Сталина, так и против Гитлера. Но…получилось иначе. Патриотический долг западных держав связал их с СССР, а нас с Германией.

Как ради нас западные державы не отказались от союза с Кремлем, так и мы не могли ради них, переступив традиции наших отцов, сражаться за Великую Русь или же Советский Союз, - за поработителей нашего народа!

Наконец, 6 ноября 1943 года нам удалось созвать Конгресс, продолжавшийся до 10 ноября. На Конгресс собралось около 300 делегатов, представителей старого и молодого поколения. Требуя признания независимости, делегаты гордо заявили: «Мы не сражаемся для того, чтобы заменить одного хозяина другим. Как мы не терпели царских наместников, так не потерпим и правителя любой другой нации. Азербайджаном управляли и будут управлять азербайджанские тюрки, как и Кавказом управляли и будут управлять кавказцы».

В заключение хотелось бы сказать несколько слов об авторах этого ценного научного исследования. Незаурядный историк, доктор Высшей школы исследований общественных наук в Париже Г. Мамулиа, имя которого хорошо известно научной общественности Азербайджана своими предыдущими фундаментальными работами по истории грузинской и кавказской политэмиграции. В этих работах имелись очень интересные сюжеты и о деятельности азербайджанской эмиграции. Теперь же он стал соавтором оригинальной работы собственно о политэмиграции Азербайджана, который, несомненно, вносит существенный вклад в изучение истории борьбы за освобождение от русской оккупации и восстановление национальной независимости, которую вели лучшие сыны Азербайджана за пределами Родины в 1920-1945 гг.

Приятно отметить, что Г. Мамулиа является не только талантливым исследователем, но и открытым к общению и отзывчивым человеком, всегда готовым поделиться с коллегами своими глубокими знаниями и опытом. По крайней мере, автор этих строк на собственном опыте не раз убеждался в этом.

Этими же ценными человеческими качествами отличается и Р. Абуталыбов, который является не только неустанным пропагандистом и популяризатором национальной истории, но и автором нескольких книг об азербайджанской эмиграции. За долгие годы своей дипломатической службы Р. Абуталыбову удалось собрать уникальные материалы и свидетельства о жизни и деятельности азербайджанской эмиграции. Близкие дружеские отношения со многими эмигрантами разных «волн» позволили ему вернуть с чужбины ценные исторические документы, а также предметы искусства, которые хранятся сегодня в музеях и архивах Азербайджана.

Р. Абуталыбова по праву можно считать духовным наследником той блестящей плеяды азербайджанской интеллигенции начала ХХ века, которые тихо и незаметно трудились во имя прогресса и развития родного народа, особо не афишируя свою деятельность.

Масштабность темы азербайджанской политэмиграции, наличие в ней различных оттенков, несомненно, диктует необходимость ее дальнейшего исследования. И не вызывает сомнений, что работа Г. Мамулиа и Р. Абуталыбова станет надежным фундаментом для расширения и углубления научных исследований в данном направлении.

Фото

Фото

Видео

Видео